六月の光は、ブックカフェ『シズカ』の床に、気の早い夏の気配を運んでいた。レコードプレーヤーの針が拾う、かすかなノイズの向こう側で、ビル・エヴァンスのピアノが思索するように鳴っている。その音に紛れるようにして、乾いた紙の擦れる音が、時折、静寂の形を確かめるように響いた。

窓際の席で、氷上静は開かれた本の頁に視線を落としていた。だが、彼女の意識は、その活字の連なりを、とうに置き去りにしている。彼女の聴覚は、客席の奥に置かれた大きな楢の作業テーブルから生まれる、微かな音の全てを拾い上げていた。古い頁を傷つけないよう、ピンセットで細い麻糸を操る音。刷毛が製本用の糊を含んで、陶器の皿を叩く音。そして、傷んだ本の頁を、指先でそっと撫でる、ほとんど吐息のような衣擦れの音。

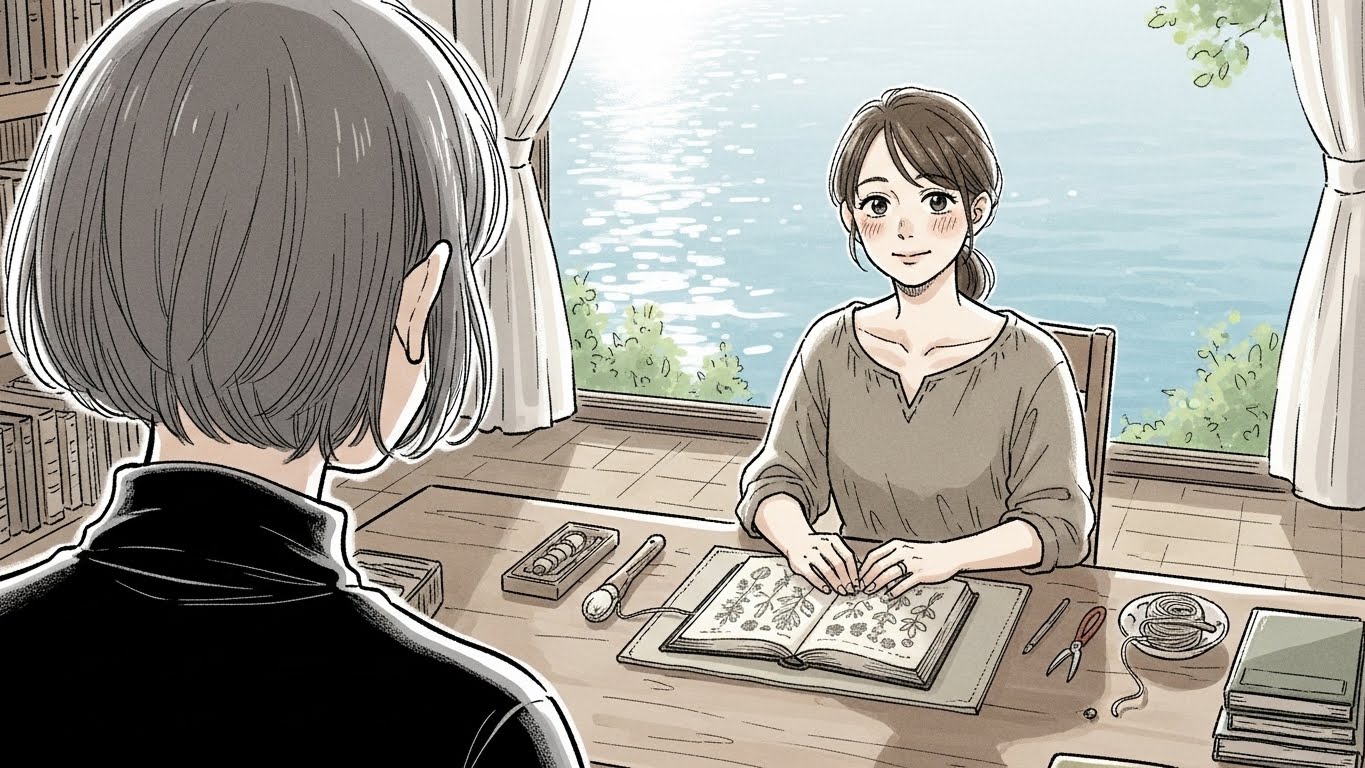

中野小春が、古本の補修をしていた。テーブルの上には、明治期に刊行された植物図鑑が開かれている。色褪せた銅版画の横で、緩んでしまった糸綴じを、彼女は一本の長い針を使い、新しい麻糸で丁寧に縫い直していた。それは、彼女にとって、珈琲を淹れることと同じくらい、世界の秩序を回復させるための、静かな営みだった。その指先は、失われた時を元に戻すのではなく、傷ごと、新しい時間へと繋ぎ合わせようとしているかのようだった。

不意に、湖を渡ってきた風が、少しだけ開け放たれた窓を揺らし、店内に若葉の匂いを運び込んだ。その匂いに誘われるように、静は本から顔を上げた。作業テーブルの小春も、同じ風を感じたのか、ふと顔を上げ、静と視線が合った。

言葉はない。ただ、小春が、はにかむように、ほんの少しだけ、笑った。その笑顔に、静の唇の片端も、ごく僅かに緩む。それは、嵐のあとに訪れた、名前のない、穏やかな時間だった。

やがて静は、読んでいた本に栞を挟むと、静かに席を立った。カウンターへ向かう。その数歩の間に、ピアノの旋律が、一つのフレーズを終えた。

「……珈琲を」

「はい」

小春は、心得ていたように作業の手を止めると、静かに立ち上がり、カウンターの内側へと入った。棚から一つのカップを取り出す。縁に、細い金の線が走っている。かつて欠けてしまった場所に、彼女自身が「繕い」を施したカップだった。豆を挽く、規則正しい音が店内に響く。その音が、二人の間の、心地よい沈黙を繋いでいた。

やがて、湯気を立てる黒い液体が、静の前に置かれる。差し出されたカップを受け取る、その一瞬。静の指先と、小春の指先が、微かに触れ合った。その温かさが、言葉以上に多くのものを、静かに伝えてくる。

「ありがとう、小春」

静が名前を呼ぶと、小春は嬉しそうに、もう一度、小さく笑った。

自らの席に戻り、静はカップを口元へ運んだ。鼻腔をくすぐる、深い香り。液体が舌に触れた瞬間に広がる、穏やかな苦みと、その奥にある、確かな甘さ。それは、ただの珈琲の味ではなかった。この寄港地で、二人で、共に息をすること。その、単純で、かけがえのない日常そのものの味がした。

窓の外では、災害が作った湖の水面が、午後の光を受けて、きらきらと輝いている。 世界は、ただ、静かだった。

了

作・千早亭小倉