四月、湿り気を帯びた風が、ここあん村の路地裏を通り抜けていく。築四十年。外壁のモルタルが剥がれ落ち、まるで剥製のような風情を漂わせるそのアパートの入り口には、「メゾン干物箱」と書かれた古ぼけた木看板が掲げられていた。

「何度見ても、正気を疑う名前です」

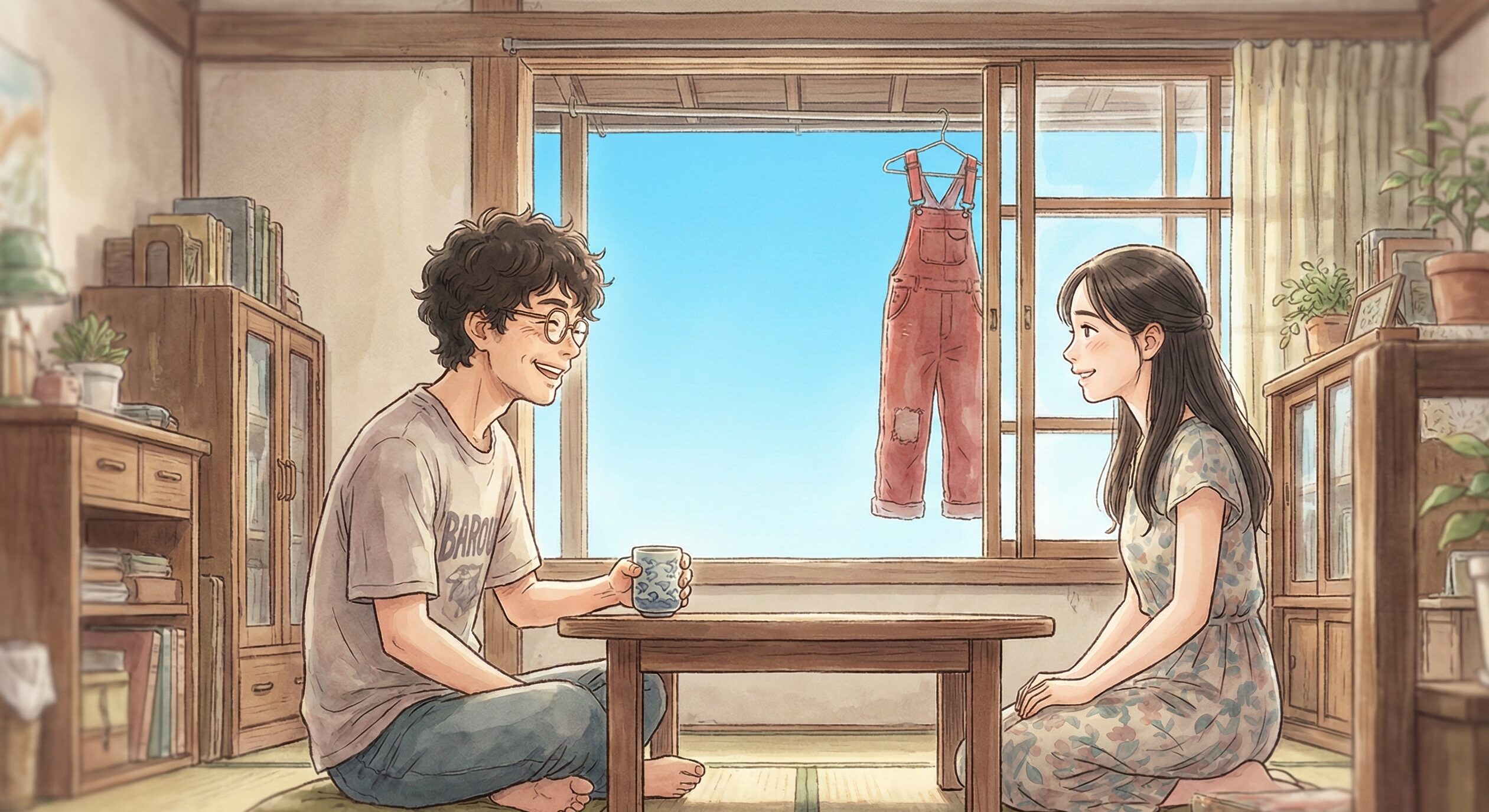

糠森ひなは、酔酔亭馬楼の部屋の万年床から五ミリほど浮きたい気分で、冷めた茶をすすった。部屋には、古い畳の匂いと、馬楼の一張羅とも言える、熟れすぎたトマト色のオーバーオールが放つ、妙な生活臭が充満している。

「いいじゃねえか、ひ、も、の、ば、こ、っとね。覚えやすくて」

馬楼は、煎餅の屑を膝に散らしながら笑った。

「ここの大家のサメじいがよ、落語の『干物箱』ってえ演目が大好きなんだ。若旦那が遊びに行くために、声色のうまい貸本屋を自分の身代わりに二階に寝かせて、親父さんを騙そうとする話でな。サメじいって、ほら、若いころはモノマネ芸人だったから。知らない? サメ田ジョウって」

「知りません」

そう即答したひなの指先が、膝の上で微かに震えていることに、馬楼は気づかなかった。

「あら、そう。で、その身代わりの善公ってのが、布団の中で若旦那のふりをして、一世一代の声色を使うんだ。親父さんに怪しまれないように、教えられた俳句をそっくりな声で返してよ」 馬楼は楽しそうに、座布団を叩いた。

「結局、途中でボロが出てバレちまうんだが、その『化けてる時間』だけは、そいつが本物の若旦那より若旦那らしいってわけだ。馬鹿だよなあ」

ひなは、馬楼のたどたどしい解説を聞きながら、窓の外の濁った空を見上げた。

(……完璧に化ける、身代わり)

主役がいない間、その椅子に座り、主役以上の密度でそこに存在する。それは単なる偽物ではない。主役という建付けを、その瞬間だけ背負うという「職人」の仕事だ。

――干物箱。

水分を抜かれ、ただの素材としての旨味だけを凝縮されたものが、暗い箱の中で出番を待っている。

「……いい名前ですね」

ひなが、空に向かうように呟いた。

「え?」

「メゾン干物箱。悪くない名前です。私にはお似合いかも」

馬楼は、煎餅を口に運ぼうとした手の動きを止め、怪訝そうにひなを覗き込んだ。

「それを言うなら、俺に似合いじゃねえの? お前、大丈夫かよ? さっきまで『生臭い』だの『乾燥肌になりそう』だの文句言ってたじゃねえか。

「言ってませんから」

「へ、それにしても、急に悟りを開いたような顔しやがって」

ひなの職業は「代弾き」ピアニストだ。本番を弾くスターのために、リハーサルで完璧な音を置く「身代わり」の専門職。正確な音を出すだけの機械であることは、何よりの誇りであり、少しの負い目であった。いや、負い目という言葉は強すぎるのだが、ちょうどいい言葉が見つからないのだ。ひなの心は、常に薄い膜が張っていた。

「なんでもありません。私が勝手に、ここの名前の資質を見出しただけです」

ひなは、いつものツンとした表情に戻り、空の湯呑みを置いた。その瞳には、先ほどまでの冷たい拒絶ではなく、どこか自分自身を許したような、柔らかな光が宿っている。

「よく分かんねえけどよ、気に入ったなら、俺の『干物箱』聞いてくかい? 若旦那が噛み噛みの人だって設定にしたら、善公の声色も噛みまくりでかまわねえんじゃねえかな?」

馬楼が膝を乗り出し、得意げに胸を叩く。その拍子に、煎餅の屑がひなのスカートに飛び散った。

「結構です。せっかくの私のいい気分が、湿気った出がらしの茶葉みたいに台無しになりそうですから」

「なんだよ、冷てえな。せっかくやる気になったのに」

「それより」

ひなは立ち上がり、鞄を肩にかけた。

「今夜は、本物の干物が食べたい気分です。居酒屋『あちこち』へ行きましょう。脂の乗った、最高に美味しいやつを」

「おっ、いいねいいね! 大賛成! まっちゃん、いい鯵を仕入れたって言ってたような」

馬楼は、ひなの心境の変化に一ミリも気づかぬまま、鼻歌まじりにトマト色のオーバーオールを衣紋掛けから外した。

「お、こっちもいい具合に干物になってる」

「もう」

二人がアパートの階段を降りる音。その足取りは、四月の少し湿った夜風を切り裂くように、軽やかだった。 ひなは一度だけ振り返り、古ぼけた「干物箱」の看板に向かって、誰にも気づかれないほど小さな微笑みを送った。

了

作・千早亭小倉

●二つ目馬楼と代弾きひなのものがたり(Kindle版)

![[公式]千早亭小倉の世界 | ここあん村案内所](https://atelier-cocoan.com/wp-content/uploads/2026/01/tops2.jpg)